古来より日本各地では伝統的なお祭りが行われています。伝統行事としてその土地の人々に大事にされ、受け継がれてきています。華やかに装飾された山車や神輿、きれいな衣装を纏って踊ったり練り歩いたりする姿は訪れる人の目を楽しませると同時に、その土地が育んできた歴史や文化を感じることができます。日本人はお祭りが大好き。バスツアーでも各地の伝統的なお祭りを訪ねます。

お祭りとは

日本のお祭りの本来の目的は神を祀ることです。「祭り(まつり)」という言葉の語源も「祀る(まつる)」で、神々に対して供物や祈りなどを捧げる儀式のことを指します。古来より日本人は普段通りの日常を「ケ」の日、祭礼や年中行事などを行う日を「ハレ」の日と呼び、日常と非日常を使い分けていました。「ハレ」の日には、晴れ着を着たり、神聖な食べ物である餅や赤飯を食べたり、お酒を飲んで祝ったりして、特別な日であることを示します。祭りはまさに「ハレ」。日本人は、この「ハレ」の機会を楽しみにし、「ケ」の日常を生きる活力の源としています。

厳選!日本のお祭り15選

日本全国各地で一年を通じて本当にたくさんの祭りが開催されています。こうした各地のお祭りの中からバスツアーでも訪れる機会のある15のお祭りを紹介します。

ねぶた祭り(青森)

東北三大祭りの一つ。祭りの由来は七夕祭りの灯籠流しの変形であると言われていますが、起源ははっきりしていません。奈良時代に唐から渡来した「七夕祭」と、古来から津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇ねぶたになったといわれています。。豪華絢爛な「ねぶた」と呼ばれる山車が練り歩く様子は見ごたえ抜群。1980年に国の重要無形文化財に指定されています。

竿燈祭り(秋田)

祭の期限ははっきりしないですが、江戸時代の宝暦年間には真夏の病魔や邪気を払う、ねぶり流し行事として原型となるものが出来ていたといわれています。最も古い文献史料としては寛政元年(1789)津村淙庵の紀行文「雪の降る道」で紹介されたねぶり流しです。ねぶり流しは、五穀豊穣や技芸上達を願って翌7月7日に行われる七夕とともに、陰暦7月15日のお盆を迎えるための一連の行事でもあり、厄よけ、みそぎ、五穀豊穣などを願う現在の竿燈の形が除々にできあがっていきました。灯りをともした竿燈が「ドッコイショー、ドッコイショー」の掛け声とともに自由自在に操られる様子は職人芸です。

仙台七夕まつり(宮城)

仙台の七夕まつりは仙台藩の初代藩主、伊達政宗公の時代から続く伝統行事です。昭和2年、地元商家が豪華絢爛な七夕飾りを飾ったことに始まり、今の華やかなお祭りの形になりました。伝統の「七つ飾り」に彩られた豪華絢爛な笹飾りが杜の都仙台の夏に彩を添えます。

秩父夜祭(埼玉)

秩父神社の例大祭。江戸時代の中期以降、秩父神社に立った絹織物の市「絹大市」(きぬのたかまち)の経済的な発展と共に、盛大に行われるようになりました。豪華絢爛な笠鉾・屋台の曳き廻しや、豪壮な屋台ばやし、夜空を彩る花火、屋台芝居に曳き踊りなどが訪れる人々を魅了し続けています。笠鉾2基と屋台4基の山車は国重要有形民俗文化財に指定されています。また屋台両袖に舞台を特設しての地芝居(秩父歌舞伎)や地元の花柳一門と杵屋一門によるひき踊りは、秩父神社神楽とともに「秩父祭りの屋台行事と神楽」として国指定重要無形民俗文化財に指定されています。ユネスコ無形文化遺産。

越中おわら風の盆(富山)

「おわら風の盆」は富山県八尾市内の11の町内によって行われます。おわらで最も特徴的なのは、男女共に深くかぶった編み笠と、力強い躍動感あふれる「男踊り」と、流れるようなしなやかな艶やかさをもつ「女踊り」、そして印象的な「胡弓」の音色に合わせて唄われる「おわら節」です。地方の演奏とともに各町の踊り手たちがおわらを踊りながら町内を練り歩く「町流し」、地方を中心にして踊り手たちが輪を作って踊る「輪踊り」、演舞場での競演会や各町に設置される特設ステージで各町が独自の演技を披露する「舞台踊り」の3つに分けられます。

郡上踊り(岐阜)

毎年7月中旬から9月上旬まで延べ31夜開催される長期間のお祭りです。特に8月13日から16日にかけて行われる「盂蘭盆会(徹夜踊り)」は祭りのクライマックス。江戸時代に城主が士農工商の融和を図るために、藩内の村々で踊られていた盆踊りを城下に集め、「盆の4日間は身分の隔てなく無礼講で踊るがよい。」と奨励して盛んになりました。こうした歴史背景から観光客も地元の人もひとつ輪になって踊るという楽しさがあります。「かわさき」「春駒」「三百」「ヤッチク」「古調かわさき」「げんげんばらばら」「猫の子」「さわぎ」「甚句」「まつざか」の10曲があり、対応する踊りは、それぞれ異なります。

高山祭(岐阜)

日枝神社の例祭で毎年4月14日・15日に開催される山王祭(春の高山祭)と櫻山八幡宮の例祭で毎年10月9日・10日に開催される八幡祭(秋の高山祭)を総称して「高山祭」と呼びます。高山に春の訪れを告げる山王祭では、祭の舞台となる安川通りの南側・上町に「山王祭」の屋台組の宝である屋台12台が登場します。このうち3台がからくり奉納を行うほか、祭行事では賑やかな伝統行事も繰り広げられます。秋の八幡祭では安川通りの北側に11台の屋台が登場。屋台が町を巡る曳き廻しや布袋台のからくり奉納などの伝統的な祭行事が楽しめます。屋台の起源は江戸時代中期。巧みな人形の動きを披露するからくり奉納や、仕掛けが施された戻し車など、匠の技が生きています。ユネスコ無形文化遺産。

葵祭(京都)

葵祭は今から約1500年前に始まったとされる賀茂御祖神社(下鴨神社)と賀茂別雷神社(上賀茂神社)の例祭です。毎年5月初旬から前儀と呼ばれるさまざまな行事が行われ、5月15日には、およそ8キロもの距離を、王朝絵巻さながらに優雅な平安装束をまとった人々が練り歩く「路頭の儀」が開催されます。日本の伝統的な美意識を感じることができます。

祇園祭(京都)

祇園祭は八坂神社の祭礼で、その祭事は、7月1日の「吉符入」に始まり7月31日の「疫神社夏越祭」まで、およそ1か月にわたって行われます。なかでも、祭のハイライトは7月17日と7月24日に行われる八坂神社の神輿渡御と豪華絢爛な33基の山鉾巡行です。前祭7月14日~ 16日、後祭7月21日~23日に行われry「宵山(よいやま)」では、京都の町内の道いっぱいに山鉾が置かれます。鉾に飾り付けられた駒形提灯に明かりが灯り、祇園囃子が奏でられる中、山や鉾を観賞することができます。ユネスコ無形文化遺産。

時代祭(京都)

時代祭は平安神宮の例大祭。平安遷都1100年を記念して明治28(1895)年に始まりました。平安遷都が行われた延暦時代から明治維新に至るまで約2000人の市民が、時代時代のスタイルに扮して、京都のまちを練り歩く時代風俗行列が見どころです。時代風俗行列では、衣裳やヘアスタイル、祭具など、時代による変化が正確に復元されています。

京都五山送り火(京都)

夏の夜空を彩る「京都五山送り火」は、お盆の精霊を送る伝統行事です。東山に大の字が浮かび上がり、続いて、松ケ崎に妙・法、西賀茂に船形、大北山に左大文字、そして、嵯峨に鳥居形が点ります。

よさこい祭り(高知)

昭和29年(1954)に当時の不景気風を吹き飛ばし,市民を元気づけようと行われたのが始まりです。祭りには約190チーム、2万人の踊り子が参加。各チームがそれぞれの個性を出した、衣装、音楽、振り付けを施して、高知市内16の競演場・演舞場でエネルギッシュな踊りを披露します。

阿波踊り(徳島)

阿波踊りは約400年の歴史があり、徳島県内各地の市町村で開催される盆踊りです。阿波踊りの発祥についてはっきりとした資料は残されていません。徳島藩祖である蜂須賀家政による「築城起源説」に基づいているという説がありましたが、この説にも疑問が多く、盆踊りが「組踊り」「ぞめき踊り」「俄」といった民衆芸能の影響を受けながら形が作られてきたとする説が有力とされています。基本スタイルは、三味線、太鼓、鉦(かね)横笛などの「2拍子」の伴奏にのって踊り手の集団「連」が踊り歩きます。「男踊り」と「女踊り」があり、「男踊り」は半天(法被)を着て踊る「半天踊り」と、男物の浴衣をしりからげに着て踊る「浴衣踊り」があります。踊りの振りは大きく、時には勇猛に、時には滑稽に。うちわや手ぬぐいなどを使って踊ることも多く見られます。一方、「女踊り」は、女物の浴衣に網笠を深くかぶり、厚化粧をし、草履ではなく下駄を履くのが特徴です。艶っぽく、上品に踊るのが良いとされています。

博多祇園山笠(福岡)

「博多どんたく」、「筥崎宮放生会」と並ぶ博多三大祭の一つ。仁治2(1241)年を起源とする櫛田神社の奉納神事で、毎年7月1日から15日まで開催されます。山笠には博多の町を駆け抜ける「舁き山」と、観賞目的の豪華絢爛な「飾り山」があり「動の山笠」「静の山笠」としてそれぞれの魅力を伝えています。「舁き山笠」には「大黒流」「東流」「中洲流」「西流」「千代流」「恵比須流」「土居流」の7つの流(ながれ)が存在し、それぞれ特徴的な舁き山笠を担ぎます。7月1日 に福岡市内14か所に大きな「飾り山笠」が公開されます。7月12日に追い山に向けた予行練習として約4キロのコースを走り、本番さながらのタイムレースが繰り広げられる「追い山慣らし」が行われ、7月13日には呉服町交差点から中央区天神の市役所前まで1.2キロの道のりを走る「集団山見せ」が行われます。7月15日が祭りのクライマックスの追い山笠。午前4時59分、大太鼓の合図とともに一番山笠が櫛田神社の境内に舁き入れられ、以降、二番山から七番山まで一定の間隔を置いてその後に続き、櫛田神社の境内から博多の町へ駆け出していきます。

長崎ランタンフェスティバル(長崎)

長崎ランタンフェスティバルは毎年1月下旬から2月上旬にかけて行われる祭り。中国の旧正月を祝う行事を起源としています。長崎市内の7つの会場で行われる長崎の冬の風物詩です。三代中華街の一つに数えられる新地中華街を中心に飾られる約1万5000個の極彩色のランタンと、各会場の大小さまざまなオブジェが一帯を幻想的に彩ります。

バスツアーの魅力

「バスツアー」の大きな魅力は何といっても移動が楽ということではないでしょうか。公共交通機関ではアクセスが不便な場所でも「バスツアー」なら直行することができます。またマイカーで行く場合、カーナビが普及しているとはいえ、慣れない道の運転でありがちなのが道迷い。道に迷って、大幅に時間をロスすることも少なくないです。道路事情にも精通した「運転のプロ」が運転する「バスツアー」ならそんな心配もありません。また自分で運転しなくてもいいので、日本酒やワインといったアルコールも飲むことができます。

ベストワンバスツアーおすすめお祭りバスツアー3選

【新宿発】秋の味覚の最高峰★どど~んと松茸1箱お土産と赤い絨毯を歩く!山中湖秋の風物詩「夕焼けの渚 紅葉まつり」ライトアップ&紅葉に包まれた秘境「鐘山の滝」とうなぎ釜まぶし御膳ランチ

ぐる~り山梨紅葉めぐり!忍野八海や旅の駅kawaguchiko baseにもお立ち寄り♪

山梨紅葉めぐり①赤い絨毯を歩く「夕焼けの渚 紅葉まつり」ライトアップ

★日本の渚百選に選ばれた、山中湖の絶景スポットの1つ「夕焼けの渚」を含む旭日丘湖畔緑地公園で紅葉ライトアップ観賞!

太陽が富士山越しに西に沈むと、湖畔の紅葉が一斉にライトアップします!

紅葉と湖と富士山のコラボレーションをお楽しみください!名物の紅葉回廊は、まるで赤い絨毯を敷き詰めたようで圧巻の一言です!

【夕焼けの渚 紅葉まつり開催期間:2025年10月31日(金)〜11月16日(日)】

[※紅葉祭り2021年開催動画|https://youtu.be/Q-kQ2Kl7MAM]

「夕焼けの渚 紅葉まつり」※tubakurokuni(イメージ)

山梨紅葉めぐり②紅葉に包まれた秘境「鐘山の滝」

★山中湖や忍野八海から流れる桂川にある落差10m程の鐘山の滝へ!

周囲の岩は富士山の噴火で流れ出た溶岩です。滝壺が深く、清冽な空気が満ちマイナスイオンを感じることができます♪

周辺にはイロハモミジが滝の美しさを引き立たせ、山梨の隠れた紅葉スポットです。

【紅葉の見頃:10月下旬~11月中旬】

鐘山の滝(イメージ)

鐘山の滝(イメージ)※2023年添乗員が撮影

どど~んと松茸1箱お土産&やまなしご当地グルメ御膳

★秋の味覚の最高峰!「松茸」を1箱のお土産付!

松茸ご飯・土瓶蒸しなど、様々なお料理で、秋の味覚の最高峰の味をご堪能ください♪

★香ばしく焼き上げた鰻を贅沢にのせた「うなぎ釜まぶし御膳」のご昼食!薬味を乗せたり、熱い出汁をかけてお茶漬けなど味の変化をお楽しみください♪

【お品書き】うなぎ釜まぶし(薬味 だし汁付)、うどん、香の物三点

松茸1箱お土産(イメージ)

うなぎ釜まぶし御膳(イメージ)

清らかな水が湧く神秘的なパワースポット「忍野八海」

★富士山の伏流水による8つの湧水池!神秘的なパワースポット「忍野八海」を散策!

日本の原風景が感じられる名水の里!逆さ富士スポットの「鏡池」や富士登山の安全を祈願した「出口池」、縁結びの池「銚子池」などがあり、池に興味が沸くこと間違いなし♪

忍野八海(イメージ)

河口湖で話題のオシャレなお買い物スポット「旅の駅 kawaguchiko base」

★河口湖で話題のオシャレスポット「旅の駅 kawaguchiko base」でお買い物!

厳選された地産の果物や新鮮野菜・スイーツ・ワインなどはお土産はもちろん、地元から長年愛されるベーカリー「KAWAGUCHIKO BAKERY」やサスティナブルなアイテムのセレクトショップが併設されています。富士・山梨の魅力をまるごと楽しめる施設です♪

旅の駅 kawaguchiko base(イメージ)

旅の駅 kawaguchiko base(イメージ))

【梅田発】モ~、カんニん!\カニとブランド牛のコラボレーション/日本が誇る味覚を味わい尽くす!焼きガニも!本ズワイガニ足も!近江牛も!ぜ~んぶ食べ放題!ぎゅうぎゅうカニまつりと近江八幡散策♪

【大阪・梅田発】明太子好きにはたまらない!「かねふくめんたいパークびわ湖」にもご案内!

ぎゅう(牛)ぎゅう(牛)カニまつり!冬の味覚「カニ」と日本三大和牛のひとつとされる「近江牛」をたらふく堪能

焼きガニから近江牛までおなかい~っぱい食べ放題

昼食(イメージ)

風情のある「近江八幡」を自由散策

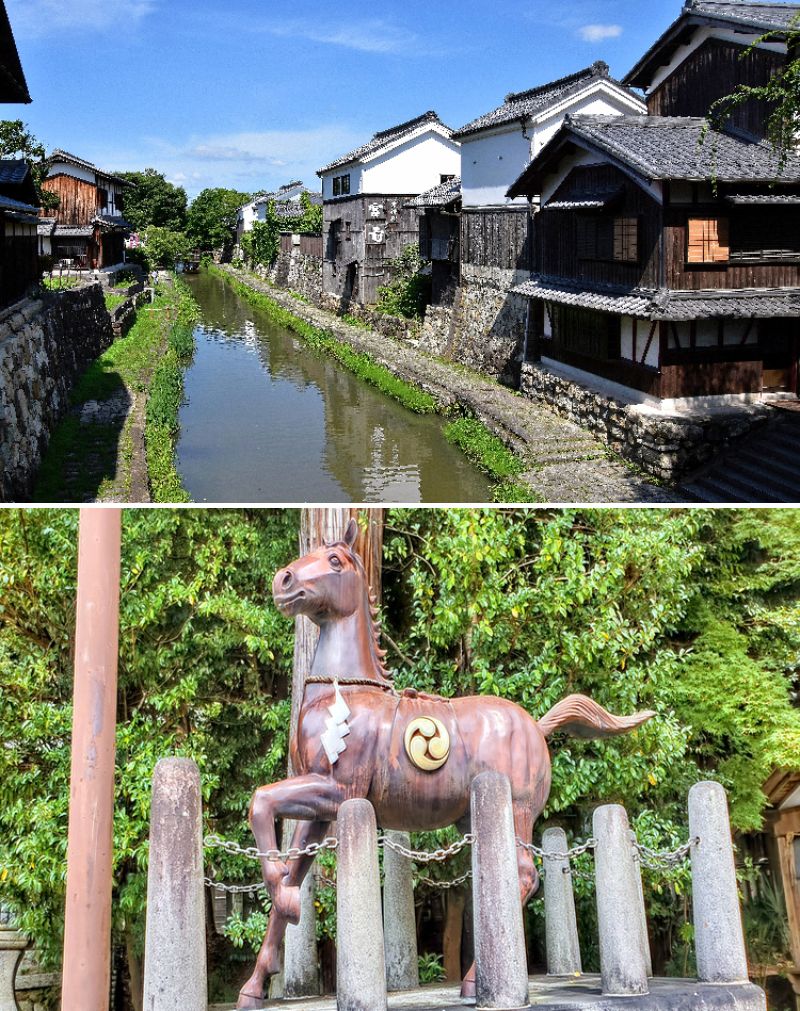

白壁の土蔵や古い商家など歴史的な街並みが残る「近江八幡」を散策♪

安土桃山時代に作られた趣のある八幡堀は、時代劇のロケ地としても有名です!

また、八幡堀のすぐ近くにある日牟禮八幡宮には「神馬」の像があります。

ぜひ2026年の干支である「午」にごあいさつしてみては...?

近江八幡/神馬像(イメージ)

明太子のテーマパーク「かねふくめんたいパークびわ湖」へ

めんたいパークは明太子の老舗かねふくが運営する明太子専門テーマパークです!

できたて明太子の直売店やオリジナルグルメを楽しめるフードコーナー、

めんたいこの試食や工場見学など大人から子供まで楽しめます!

かねふくめんたいパーク(イメージ)

【新宿発】山梨紅葉Wライトアップ巡り!河口湖もみじ回廊×山中湖秋の風物詩「夕焼けの渚 紅葉まつり」ライトアップ&カニ!牡蠣!豪華海鮮浜焼き食べ放題と秋のスイーツバイキング

ワイナリーも併設している旅の駅kawaguchiko baseにもお立ち寄り♪

山梨紅葉ライトアップ①山梨を代表する紅葉名所「河口湖もみじ回廊」

★幻想的な秋風景!河口湖畔を真紅に染める「河口湖もみじ回廊」ライトアップ観賞!

河口湖の北岸約150mに60本ほどの巨大もみじが立ち並びます!ライトに照らされた幻想的な紅葉と紅葉の中に浮かび上がる富士山の絶景は、息を呑むほどの美しさです♪

※もみじ回廊ライトアップは日没【16:30頃】となります。日没時間によりライトアップが遅くなる場合は夕景のもみじ回廊鑑賞となります。

滞在時間の目安:16:20~17:20頃

【開催期間】2025年11月1日(土)~11月30日(日)【紅葉見頃】11月上旬~11月下旬

河口湖もみじ回廊ライトアップ(イメージ)

山梨紅葉めぐり②赤い絨毯を歩く「夕焼けの渚 紅葉まつり」ライトアップ

★日本の渚百選に選ばれた、山中湖の絶景スポットの1つ「夕焼けの渚」を含む旭日丘湖畔緑地公園で紅葉ライトアップ観賞!

太陽が富士山越しに西に沈むと、湖畔の紅葉が一斉にライトアップします!

紅葉と湖と富士山のコラボレーションをお楽しみください!名物の紅葉回廊は、まるで赤い絨毯を敷き詰めたようで圧巻の一言です!

【夕焼けの渚 紅葉まつり開催期間:2025年10月31日(金)〜11月16日(日)】

[※紅葉祭り2021年開催動画|

https://youtu.be/Q-kQ2Kl7MAM]

「夕焼けの渚 紅葉まつり」※tubakurokuni(イメージ)

大人気♪カニ!牡蠣!海鮮浜焼き食べ放題

★新鮮な海の幸が盛りだくさん!豪快!海鮮浜焼き食べ放題のご昼食!

★カニも牡蠣もぜ~んぶ食べ放題!心ゆくまで海鮮をご堪能下さい!

【お品書き(一例)】カニ、牡蠣、ホタテ、サザエ、ボンビノス貝、アジ干物、さごし、海老、野菜、ブラックカレー、サラダ、フルーツ、ドリンクバー、デザートバイキング

★昼食とあわせて秋限定スイーツバイキングもお楽しみ♪

【お品書き(一例)】さつまいもスイーツ、マロンスイーツ、みかんスイーツなど季節のスイーツ各種

海鮮浜焼き食べ放題(イメージ)

秋のスイーツビュッフェ(イメージ)

河口湖で話題のオシャレなお買い物スポット「旅の駅 kawaguchiko base」

★河口湖で話題のオシャレスポット「旅の駅 kawaguchiko base」でお買い物!

厳選された地産の果物や新鮮野菜・スイーツ・ワインなどはお土産はもちろん、地元から長年愛されるベーカリー「KAWAGUCHIKO BAKERY」やサスティナブルなアイテムのセレクトショップが併設されています。富士・山梨の魅力をまるごと楽しめる施設です♪

旅の駅 kawaguchiko base(イメージ)

旅の駅 kawaguchiko base(イメージ))

まとめ

バスツアーに限らず、日本各地のお祭りを訪ねるツアーはたくさんあります。「ハレ」のお祭りだからこそ、地域の人々との心温まる交流の機会もあるかもしれません。日本各地のお祭りを訪ねて、「日本の良さ」を見つめなおしてみませんか。

安心の丁寧な対応。お気軽にお問い合わせください。

安心の丁寧な対応。お気軽にお問い合わせください。